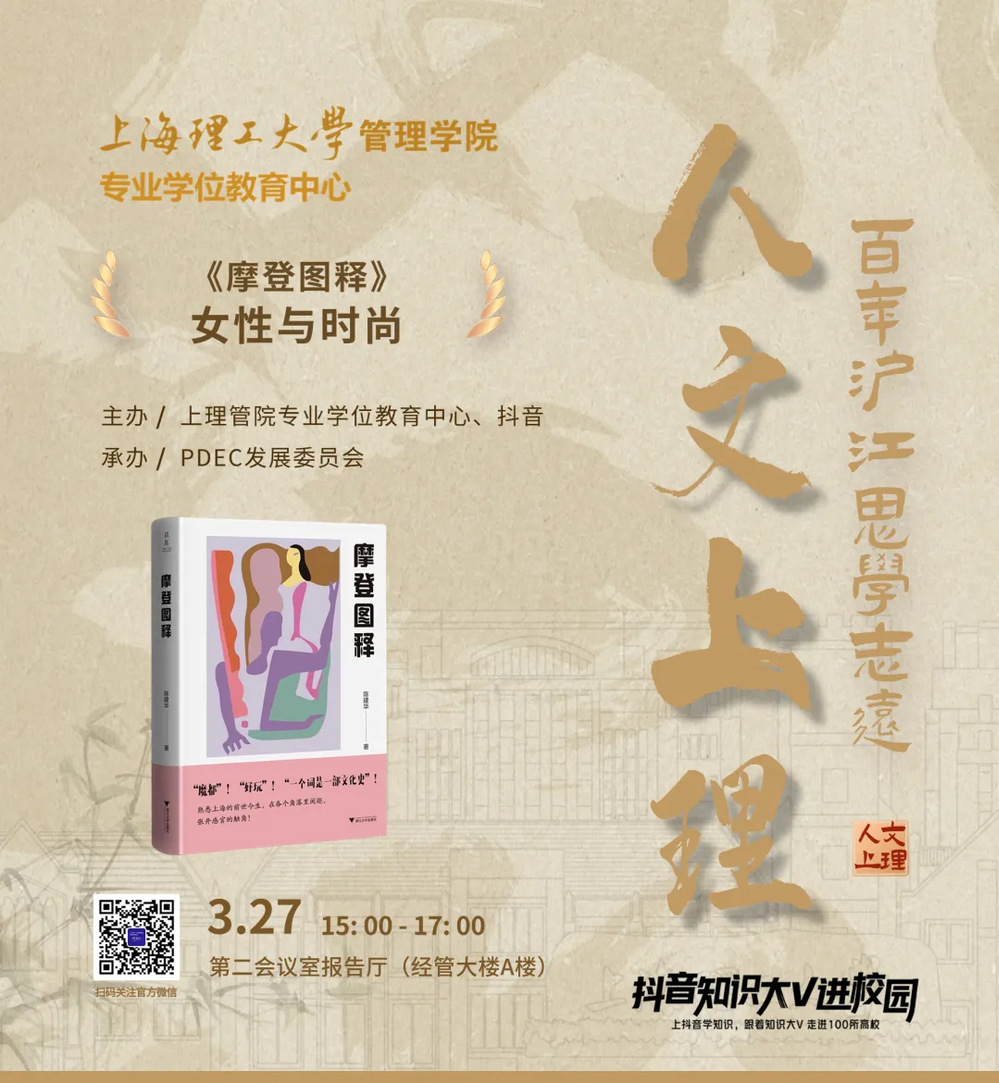

为进一步提升学生人文素养,3月27日下午,由上海理工大学管理学院专业学位教育中心与抖音联合举办的“知识大V进校园”活动走进“人文上理”,为同学们带来一场与时尚的“春日约会”。知名学者、香港科技大学教授陈建华作主题为“《摩登图示》——女性与时尚”的讲座。活动线上线下同步举行,累计49.7万人观看直播。讲座由管理学院副院长、专业学位教育中心副主任张峥主持。

张峥主持

张峥对陈建华的到来表示欢迎,介绍了人文上理及抖音知识大V进校园活动的内容及意义。

陈建华作专题报告

陈建华以其著作《摩登图释》为线索,通过图像资料+解说的方式,从晚清职业女性穿着、报纸和杂志记载、旗袍演变、媒介与图像等方面展开介绍,带领大家走进一个充满魅力与活力的时代。开篇,他通过图解“时尚先锋”张爱玲的穿着打扮,指出不同时代女性服装的演化过程。清朝时期,女性服装基本没有变化,一代又一代的人穿着同样的衣服。十七世纪中叶到十九世纪末,时尚界流行着极度宽大的杉裤,有一种四平八稳的沉着气象。纵观整个时装发展史,是一个“点缀品”减去的过程,如衣袴逐渐缩小。在《飞影阁画报》《图画日报》《从娜拉出走之后》等作品中,记录了时装的演变。

讲座现场

随后,陈建华告诉大家,女性爱上穿旗袍的初衷是想要模仿男子,她们初受西方文化熏陶,醉心于男女平权之说,初兴的旗袍偏向于严冷方正的风格。随着时装的进一步发展,旗袍的设计同样做了减法,如废除衣袖、放低衣领、缩短袍身、减免装饰性质的镶滚等,“剩下的只有一件紧身背心,露出颈项、两臂与小腿。”报纸和小说建构了民族“想象共同体”,《点石斋画报》的“西方美人”含有对未来中国女性的展望,图像建构了现代人的世界观。现代媒介与女性是作者与读者的关系,如《上海漫画》《良友》《中国摄影学会画报》《上海的时髦》等都对当时流行的服装样式有所记载,深受女性喜爱。

热烈讨论

陈建华总结,这本书讲的是十二个词的故事。除“时髦”、“时尚”和“摩登”之外也包括“西方美人”、“丝厂女工”、“髦儿戏”、“电车”、“游泳”、“杨贵妃”、“富春老六”等,它们流行于晚清至民国的报纸杂志。书中收录近300幅图像,也来自当时各种媒介,是图像证史的一种尝试。“一个词是一部文化史”, 十二个词展示了都市文化生活及历史文化样态,涉及感情史、语言史、物质史、影像史等。女性史折射出海纳百川的文化生态、传统文化的活力,与雅俗、高下与男女的权力结构难分难解。

合影留念

问答环节,同学们就时尚产业的界定、传统文化的定义、图像资料的搜集等话题进行提问,陈教授详尽的解答赢得一致好评。整场讲座内容丰富、通俗易懂,有助于管院学子从中华优秀传统文化中汲取智慧和力量,增强文化自信。